时尚

80元回收,售价挂900元?这家曾要排队半小时的二手店惹“吐槽”

潮流时尚 • 天下为公 发表了文章 • 0 个评论 • 984 次浏览 • 2024-07-20 14:42

质量挺好单纯不想穿的衣服可以在二手店找个好去处?但是,市民发现事情并不简单。换季处理旧衣服的小阳在多抓鱼上卖旧衣服,十几二十次操作,只有5次没被“拒收”。曾经回收价为80元的衣服,售价挂成900多元。“收价低,卖价高”,是很多人的感受……

层层操作后被告知“不回收”

十几次被拒后选择放弃

提起多抓鱼,不少人并不陌生,这家网红又带有文艺气质的二手商店曾经需要排队半小时才能进入,名声在外,不少沪上市民收拾家中旧衣时,总会想到安福路上的多抓鱼循环商店——可以把闲置的旧衣服卖给多抓鱼,赚杯奶茶钱。

家住嘉定的小阳最近就怀着这样的想法,在多抓鱼的小程序上上传自己整理出来的一堆衣服,并且等待快递员上门取衣服,寄到多抓鱼的工厂,审核后给出最后的回收价。

不过,就是这样的一顿操作,让小阳感到崩溃——

看到多抓鱼的服装回收品牌很全,不知名小品牌都有,但实际上操作之后才发现,多抓鱼只是挂出了这些品牌,点进去操作之后却并不回收。

“Pull&Bear、New Look的很多品类都不收,Zara的长袖罩衫、休闲裤、UR的冬季连衣裙也不收,不太理解多抓鱼的回收逻辑。既然不收,干嘛要列出来呢。”小阳说,自己认真地把成色不错的旧衣一件件摆出来,在多抓鱼小程序上添加品牌服装、输入品牌名称,有多个支线、联名的还要选择具体品牌,再选择衣服类目,一通操作后,却收到的是“抱歉,这件暂时不收”。

接下来,又要回到首页,重复输入操作下一件衣服。“这样操作了十几二十次,只回收5件。”体验过一番在多抓鱼上回收旧衣服后,小阳倍感焦躁,“操作不便,还有使用门槛,满三件才能下单,要等一整个礼拜才能上门取件,回收价低也不高,原价一两百元的裙子,回收价只有几元钱。”

频频被“拒收”,操作很麻烦,加之回收价很低……一气之下,剩下的衣服小阳也不操作了,总共13公斤的旧衣直接选择捐掉。

预估回收价vs最终回收价

市民吐槽:大跌眼镜

实际上,像小阳一样,在多抓鱼上一顿操作后,最后选择把衣服捐掉的人不在少数。

“估价120元的羊毛毛衣,回收价5元,ZARA的女装夹克回收价7元,New Balance的运动裤回收价1元……”小陆想要回收的将近10件品牌衣服,多抓鱼给出的回收价多数不超过10元,最低甚至有回收价为1元的。

“这是什么定价机制?这价格连杯奶茶都买不上,赶紧麻溜地选择寄回,真是不如捐了做公益。”小陆对远低于心理预期的回收定价感到愤愤不平,最终她选择了把想要回收的衣服全都取回,准备直接捐掉。

对于多抓鱼回收价低,近两年不少人深有同感。

家住上海普陀的何先生,最近在多抓鱼上上传处理了5件衣服,“5件衣服预估一共回收总收入能达到211元,但实际上最终成交的回收收入是10元……真是让人大跌眼镜。”原来,一件衣服被判定成非正品,安德玛的几乎全新的经典款短袖只评估成9元……“审核结果我是很难接受的,回收价远低于预期,所以寄过去5件衣服,我选择取回4件,最终一件T恤回收了10元。”

“这有什么的,我有一件MSGM的带真丝的T恤,买的时候3000多元,多抓鱼给的评价是品相很好,结果估价3元!”周周同样吐槽回收价离谱。

多抓鱼的资深老用户王女士告诉记者,“多抓鱼回收价低”似乎是从2022年开始的。“多抓鱼最早开的时候,我觉得理念很好,常常在上面卖衣服,不到两年的时间就卖出上百件,2022年的一次断舍离处理衣服的时候,明显感到回收价格变化很大。”

最近,当她再次处理旧衣的时候,连自己都惊呆了,“我花500多元海淘的一件裙子,还是一个蛮火的品牌,按照以前的经验多抓鱼的估价能在50元左右,至少一折,但最后,多抓鱼只估价3元。我送人都不会给多抓鱼……”

“以前估价预计得都八九不离十,给出的价格也是符合预期的。”王女士说,“现在不仅仅是回收价格单纯变低,是不太理解多抓鱼现在的定价逻辑。其实只要合理,低价也是可以接受的。”

对多抓鱼定价逻辑的不解,是很多人相同的困惑。

回收价和售价相差10倍

市民大呼离谱

除了回收价格变低,多抓鱼上差价相差之大更让人们质疑多抓鱼的初心。

当记者来到安福路上的多抓鱼循环店看到,目前上新了不少二手春装,线下门店品牌不乏MSGM等轻奢品牌,也有GUCCI、LOEWE、CELINE等奢侈品牌。

每件二手衣服都挂有一个二维码,扫码后可以查看其品牌介绍、原价以及售卖价,记者在不同品牌区域扫码后发现,店内二手衣服价格并不低,一件MSGM的半身裙售价为588元,一件长袖衬衫售价为728元,二手华伦天奴的女装夹克价格为2288元……

虽然相比衣服的原价,售价看似很美丽,多数折扣在2-3折,但要知道的是,如果这件衣服的原主看到售价,比较的是二手衣服的回收价,心情就不是很好了。

“就离谱,我的一件设计师品牌的衣服,回收了80元,售价挂了900多元……”一位网友感慨,自己的衣服回收价和售价相差10倍多,十分离谱。

“我有一件李维斯的牛仔裤,回收价给了最高的15元,结果我到平台上一看,李维斯牛仔裤最便宜的卖139元。”方女士感慨,“这样一比较,现在真的有点坑。”

“我看到自己卖的范思哲身价翻了10倍。”

“多抓鱼75元收的Sandro连衣裙,

售价600多元,就想问问这价格谁买?!”

“收价低,卖价高”是多抓鱼目前用户最大的感受。在小红书、微博上,关于多抓鱼定价的讨论愈发多,甚至超过多抓鱼探店笔记。

记者快评:

应优化操作体验、让回收标准更透明,回归可循环事业的初心

“二手服装回收价,是否有一个明确的标准?不同品类衣物哪些能回收有无标准或名单?二手衣物的回收价和售价相差多少?市民普遍反映差价大,其中差价用于何处?”

针对市民体验下来的“槽点”、遇到的“坑”、产生的疑惑,记者近日向多抓鱼线下门店工作人员寻求答案,工作人员称无法解答,建议通过邮箱发送具体问题。记者又通过邮箱寻求解答,截至发稿时,并未得到回复。

这两年,发生在多抓鱼身上的一个“奇特现象”就是,核心用户与大众用户之间,品牌印象的割裂感十分明显。忠实用户不少,但在更多人的眼中,多抓鱼似乎成了一个口碑不佳、吃相难看的二手书贩。

事实上,多抓鱼以往的标签是,文艺和理想,或者被人看做是“披着文艺外衣的科技公司”。其数字化程度不可谓不成熟,例如,多抓鱼的二手书、二手服装的定价均通过其开发的价格算法来决定,主要是根据商品的稀缺程度和App上的供需情况浮动。

那么,服务于用户操作的功能也应当不断优化,变得更成熟,例如优化二手服装上传操作,及时更新回收衣物的品牌和品类,那么小阳所遇到的“崩溃感”或能减轻许多。

另外,让回收价格标准更透明、回收价与售价的差价保持在合理范围,通过这种方式增加用户的信任感。

事实上,用户在多抓鱼下单时,买的不仅仅是一件二手物品,更是一种循环的生活方式、一种可持续的环保价值观、一种积极正向的情绪价值。而用户信任感的降低,恰恰会让情绪价值受到折损,因此重建信任才能重新收获大众用户。

在多抓鱼循环商店的墙面上,记者看到偌大的99%和1%两个数字——

“我国每年生产2600万吨的废弃服装,这其中99%的服装将被填埋或焚烧,造成严重的大气、土地污染。”

“目前,我国旧衣回收利用率不足1%,加入循环服装的行列,保护我们赖以生存的空气、水源和土地。”

随着越来越多的人关注可持续,关注环保事业,也希望多抓鱼能不忘初心,记得当初加入可循环事业的初衷。 查看全部

层层操作后被告知“不回收”

十几次被拒后选择放弃

提起多抓鱼,不少人并不陌生,这家网红又带有文艺气质的二手商店曾经需要排队半小时才能进入,名声在外,不少沪上市民收拾家中旧衣时,总会想到安福路上的多抓鱼循环商店——可以把闲置的旧衣服卖给多抓鱼,赚杯奶茶钱。

家住嘉定的小阳最近就怀着这样的想法,在多抓鱼的小程序上上传自己整理出来的一堆衣服,并且等待快递员上门取衣服,寄到多抓鱼的工厂,审核后给出最后的回收价。

不过,就是这样的一顿操作,让小阳感到崩溃——

看到多抓鱼的服装回收品牌很全,不知名小品牌都有,但实际上操作之后才发现,多抓鱼只是挂出了这些品牌,点进去操作之后却并不回收。

“Pull&Bear、New Look的很多品类都不收,Zara的长袖罩衫、休闲裤、UR的冬季连衣裙也不收,不太理解多抓鱼的回收逻辑。既然不收,干嘛要列出来呢。”小阳说,自己认真地把成色不错的旧衣一件件摆出来,在多抓鱼小程序上添加品牌服装、输入品牌名称,有多个支线、联名的还要选择具体品牌,再选择衣服类目,一通操作后,却收到的是“抱歉,这件暂时不收”。

接下来,又要回到首页,重复输入操作下一件衣服。“这样操作了十几二十次,只回收5件。”体验过一番在多抓鱼上回收旧衣服后,小阳倍感焦躁,“操作不便,还有使用门槛,满三件才能下单,要等一整个礼拜才能上门取件,回收价低也不高,原价一两百元的裙子,回收价只有几元钱。”

频频被“拒收”,操作很麻烦,加之回收价很低……一气之下,剩下的衣服小阳也不操作了,总共13公斤的旧衣直接选择捐掉。

预估回收价vs最终回收价

市民吐槽:大跌眼镜

实际上,像小阳一样,在多抓鱼上一顿操作后,最后选择把衣服捐掉的人不在少数。

“估价120元的羊毛毛衣,回收价5元,ZARA的女装夹克回收价7元,New Balance的运动裤回收价1元……”小陆想要回收的将近10件品牌衣服,多抓鱼给出的回收价多数不超过10元,最低甚至有回收价为1元的。

“这是什么定价机制?这价格连杯奶茶都买不上,赶紧麻溜地选择寄回,真是不如捐了做公益。”小陆对远低于心理预期的回收定价感到愤愤不平,最终她选择了把想要回收的衣服全都取回,准备直接捐掉。

对于多抓鱼回收价低,近两年不少人深有同感。

家住上海普陀的何先生,最近在多抓鱼上上传处理了5件衣服,“5件衣服预估一共回收总收入能达到211元,但实际上最终成交的回收收入是10元……真是让人大跌眼镜。”原来,一件衣服被判定成非正品,安德玛的几乎全新的经典款短袖只评估成9元……“审核结果我是很难接受的,回收价远低于预期,所以寄过去5件衣服,我选择取回4件,最终一件T恤回收了10元。”

“这有什么的,我有一件MSGM的带真丝的T恤,买的时候3000多元,多抓鱼给的评价是品相很好,结果估价3元!”周周同样吐槽回收价离谱。

多抓鱼的资深老用户王女士告诉记者,“多抓鱼回收价低”似乎是从2022年开始的。“多抓鱼最早开的时候,我觉得理念很好,常常在上面卖衣服,不到两年的时间就卖出上百件,2022年的一次断舍离处理衣服的时候,明显感到回收价格变化很大。”

最近,当她再次处理旧衣的时候,连自己都惊呆了,“我花500多元海淘的一件裙子,还是一个蛮火的品牌,按照以前的经验多抓鱼的估价能在50元左右,至少一折,但最后,多抓鱼只估价3元。我送人都不会给多抓鱼……”

“以前估价预计得都八九不离十,给出的价格也是符合预期的。”王女士说,“现在不仅仅是回收价格单纯变低,是不太理解多抓鱼现在的定价逻辑。其实只要合理,低价也是可以接受的。”

对多抓鱼定价逻辑的不解,是很多人相同的困惑。

回收价和售价相差10倍

市民大呼离谱

除了回收价格变低,多抓鱼上差价相差之大更让人们质疑多抓鱼的初心。

当记者来到安福路上的多抓鱼循环店看到,目前上新了不少二手春装,线下门店品牌不乏MSGM等轻奢品牌,也有GUCCI、LOEWE、CELINE等奢侈品牌。

每件二手衣服都挂有一个二维码,扫码后可以查看其品牌介绍、原价以及售卖价,记者在不同品牌区域扫码后发现,店内二手衣服价格并不低,一件MSGM的半身裙售价为588元,一件长袖衬衫售价为728元,二手华伦天奴的女装夹克价格为2288元……

虽然相比衣服的原价,售价看似很美丽,多数折扣在2-3折,但要知道的是,如果这件衣服的原主看到售价,比较的是二手衣服的回收价,心情就不是很好了。

“就离谱,我的一件设计师品牌的衣服,回收了80元,售价挂了900多元……”一位网友感慨,自己的衣服回收价和售价相差10倍多,十分离谱。

“我有一件李维斯的牛仔裤,回收价给了最高的15元,结果我到平台上一看,李维斯牛仔裤最便宜的卖139元。”方女士感慨,“这样一比较,现在真的有点坑。”

“我看到自己卖的范思哲身价翻了10倍。”

“多抓鱼75元收的Sandro连衣裙,

售价600多元,就想问问这价格谁买?!”

“收价低,卖价高”是多抓鱼目前用户最大的感受。在小红书、微博上,关于多抓鱼定价的讨论愈发多,甚至超过多抓鱼探店笔记。

记者快评:

应优化操作体验、让回收标准更透明,回归可循环事业的初心

“二手服装回收价,是否有一个明确的标准?不同品类衣物哪些能回收有无标准或名单?二手衣物的回收价和售价相差多少?市民普遍反映差价大,其中差价用于何处?”

针对市民体验下来的“槽点”、遇到的“坑”、产生的疑惑,记者近日向多抓鱼线下门店工作人员寻求答案,工作人员称无法解答,建议通过邮箱发送具体问题。记者又通过邮箱寻求解答,截至发稿时,并未得到回复。

这两年,发生在多抓鱼身上的一个“奇特现象”就是,核心用户与大众用户之间,品牌印象的割裂感十分明显。忠实用户不少,但在更多人的眼中,多抓鱼似乎成了一个口碑不佳、吃相难看的二手书贩。

事实上,多抓鱼以往的标签是,文艺和理想,或者被人看做是“披着文艺外衣的科技公司”。其数字化程度不可谓不成熟,例如,多抓鱼的二手书、二手服装的定价均通过其开发的价格算法来决定,主要是根据商品的稀缺程度和App上的供需情况浮动。

那么,服务于用户操作的功能也应当不断优化,变得更成熟,例如优化二手服装上传操作,及时更新回收衣物的品牌和品类,那么小阳所遇到的“崩溃感”或能减轻许多。

另外,让回收价格标准更透明、回收价与售价的差价保持在合理范围,通过这种方式增加用户的信任感。

事实上,用户在多抓鱼下单时,买的不仅仅是一件二手物品,更是一种循环的生活方式、一种可持续的环保价值观、一种积极正向的情绪价值。而用户信任感的降低,恰恰会让情绪价值受到折损,因此重建信任才能重新收获大众用户。

在多抓鱼循环商店的墙面上,记者看到偌大的99%和1%两个数字——

“我国每年生产2600万吨的废弃服装,这其中99%的服装将被填埋或焚烧,造成严重的大气、土地污染。”

“目前,我国旧衣回收利用率不足1%,加入循环服装的行列,保护我们赖以生存的空气、水源和土地。”

随着越来越多的人关注可持续,关注环保事业,也希望多抓鱼能不忘初心,记得当初加入可循环事业的初衷。 查看全部

质量挺好单纯不想穿的衣服可以在二手店找个好去处?但是,市民发现事情并不简单。换季处理旧衣服的小阳在多抓鱼上卖旧衣服,十几二十次操作,只有5次没被“拒收”。曾经回收价为80元的衣服,售价挂成900多元。“收价低,卖价高”,是很多人的感受……

层层操作后被告知“不回收”

十几次被拒后选择放弃

提起多抓鱼,不少人并不陌生,这家网红又带有文艺气质的二手商店曾经需要排队半小时才能进入,名声在外,不少沪上市民收拾家中旧衣时,总会想到安福路上的多抓鱼循环商店——可以把闲置的旧衣服卖给多抓鱼,赚杯奶茶钱。

家住嘉定的小阳最近就怀着这样的想法,在多抓鱼的小程序上上传自己整理出来的一堆衣服,并且等待快递员上门取衣服,寄到多抓鱼的工厂,审核后给出最后的回收价。

不过,就是这样的一顿操作,让小阳感到崩溃——

看到多抓鱼的服装回收品牌很全,不知名小品牌都有,但实际上操作之后才发现,多抓鱼只是挂出了这些品牌,点进去操作之后却并不回收。

“Pull&Bear、New Look的很多品类都不收,Zara的长袖罩衫、休闲裤、UR的冬季连衣裙也不收,不太理解多抓鱼的回收逻辑。既然不收,干嘛要列出来呢。”小阳说,自己认真地把成色不错的旧衣一件件摆出来,在多抓鱼小程序上添加品牌服装、输入品牌名称,有多个支线、联名的还要选择具体品牌,再选择衣服类目,一通操作后,却收到的是“抱歉,这件暂时不收”。

接下来,又要回到首页,重复输入操作下一件衣服。“这样操作了十几二十次,只回收5件。”体验过一番在多抓鱼上回收旧衣服后,小阳倍感焦躁,“操作不便,还有使用门槛,满三件才能下单,要等一整个礼拜才能上门取件,回收价低也不高,原价一两百元的裙子,回收价只有几元钱。”

频频被“拒收”,操作很麻烦,加之回收价很低……一气之下,剩下的衣服小阳也不操作了,总共13公斤的旧衣直接选择捐掉。

预估回收价vs最终回收价

市民吐槽:大跌眼镜

实际上,像小阳一样,在多抓鱼上一顿操作后,最后选择把衣服捐掉的人不在少数。

“估价120元的羊毛毛衣,回收价5元,ZARA的女装夹克回收价7元,New Balance的运动裤回收价1元……”小陆想要回收的将近10件品牌衣服,多抓鱼给出的回收价多数不超过10元,最低甚至有回收价为1元的。

“这是什么定价机制?这价格连杯奶茶都买不上,赶紧麻溜地选择寄回,真是不如捐了做公益。”小陆对远低于心理预期的回收定价感到愤愤不平,最终她选择了把想要回收的衣服全都取回,准备直接捐掉。

对于多抓鱼回收价低,近两年不少人深有同感。

家住上海普陀的何先生,最近在多抓鱼上上传处理了5件衣服,“5件衣服预估一共回收总收入能达到211元,但实际上最终成交的回收收入是10元……真是让人大跌眼镜。”原来,一件衣服被判定成非正品,安德玛的几乎全新的经典款短袖只评估成9元……“审核结果我是很难接受的,回收价远低于预期,所以寄过去5件衣服,我选择取回4件,最终一件T恤回收了10元。”

“这有什么的,我有一件MSGM的带真丝的T恤,买的时候3000多元,多抓鱼给的评价是品相很好,结果估价3元!”周周同样吐槽回收价离谱。

多抓鱼的资深老用户王女士告诉记者,“多抓鱼回收价低”似乎是从2022年开始的。“多抓鱼最早开的时候,我觉得理念很好,常常在上面卖衣服,不到两年的时间就卖出上百件,2022年的一次断舍离处理衣服的时候,明显感到回收价格变化很大。”

最近,当她再次处理旧衣的时候,连自己都惊呆了,“我花500多元海淘的一件裙子,还是一个蛮火的品牌,按照以前的经验多抓鱼的估价能在50元左右,至少一折,但最后,多抓鱼只估价3元。我送人都不会给多抓鱼……”

“以前估价预计得都八九不离十,给出的价格也是符合预期的。”王女士说,“现在不仅仅是回收价格单纯变低,是不太理解多抓鱼现在的定价逻辑。其实只要合理,低价也是可以接受的。”

对多抓鱼定价逻辑的不解,是很多人相同的困惑。

回收价和售价相差10倍

市民大呼离谱

除了回收价格变低,多抓鱼上差价相差之大更让人们质疑多抓鱼的初心。

当记者来到安福路上的多抓鱼循环店看到,目前上新了不少二手春装,线下门店品牌不乏MSGM等轻奢品牌,也有GUCCI、LOEWE、CELINE等奢侈品牌。

每件二手衣服都挂有一个二维码,扫码后可以查看其品牌介绍、原价以及售卖价,记者在不同品牌区域扫码后发现,店内二手衣服价格并不低,一件MSGM的半身裙售价为588元,一件长袖衬衫售价为728元,二手华伦天奴的女装夹克价格为2288元……

虽然相比衣服的原价,售价看似很美丽,多数折扣在2-3折,但要知道的是,如果这件衣服的原主看到售价,比较的是二手衣服的回收价,心情就不是很好了。

“就离谱,我的一件设计师品牌的衣服,回收了80元,售价挂了900多元……”一位网友感慨,自己的衣服回收价和售价相差10倍多,十分离谱。

“我有一件李维斯的牛仔裤,回收价给了最高的15元,结果我到平台上一看,李维斯牛仔裤最便宜的卖139元。”方女士感慨,“这样一比较,现在真的有点坑。”

“我看到自己卖的范思哲身价翻了10倍。”

“多抓鱼75元收的Sandro连衣裙,

售价600多元,就想问问这价格谁买?!”

“收价低,卖价高”是多抓鱼目前用户最大的感受。在小红书、微博上,关于多抓鱼定价的讨论愈发多,甚至超过多抓鱼探店笔记。

记者快评:

应优化操作体验、让回收标准更透明,回归可循环事业的初心

“二手服装回收价,是否有一个明确的标准?不同品类衣物哪些能回收有无标准或名单?二手衣物的回收价和售价相差多少?市民普遍反映差价大,其中差价用于何处?”

针对市民体验下来的“槽点”、遇到的“坑”、产生的疑惑,记者近日向多抓鱼线下门店工作人员寻求答案,工作人员称无法解答,建议通过邮箱发送具体问题。记者又通过邮箱寻求解答,截至发稿时,并未得到回复。

这两年,发生在多抓鱼身上的一个“奇特现象”就是,核心用户与大众用户之间,品牌印象的割裂感十分明显。忠实用户不少,但在更多人的眼中,多抓鱼似乎成了一个口碑不佳、吃相难看的二手书贩。

事实上,多抓鱼以往的标签是,文艺和理想,或者被人看做是“披着文艺外衣的科技公司”。其数字化程度不可谓不成熟,例如,多抓鱼的二手书、二手服装的定价均通过其开发的价格算法来决定,主要是根据商品的稀缺程度和App上的供需情况浮动。

那么,服务于用户操作的功能也应当不断优化,变得更成熟,例如优化二手服装上传操作,及时更新回收衣物的品牌和品类,那么小阳所遇到的“崩溃感”或能减轻许多。

另外,让回收价格标准更透明、回收价与售价的差价保持在合理范围,通过这种方式增加用户的信任感。

事实上,用户在多抓鱼下单时,买的不仅仅是一件二手物品,更是一种循环的生活方式、一种可持续的环保价值观、一种积极正向的情绪价值。而用户信任感的降低,恰恰会让情绪价值受到折损,因此重建信任才能重新收获大众用户。

在多抓鱼循环商店的墙面上,记者看到偌大的99%和1%两个数字——

“我国每年生产2600万吨的废弃服装,这其中99%的服装将被填埋或焚烧,造成严重的大气、土地污染。”

“目前,我国旧衣回收利用率不足1%,加入循环服装的行列,保护我们赖以生存的空气、水源和土地。”

随着越来越多的人关注可持续,关注环保事业,也希望多抓鱼能不忘初心,记得当初加入可循环事业的初衷。

讲述棉花到卫衣的艰辛过程

潮流时尚 • 天下为公 发表了文章 • 0 个评论 • 929 次浏览 • 2023-05-12 20:09

提纲:

I. 引言

A. 介绍棉花和卫衣的普遍应用

B. 引出主题:一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程

II. 棉花的种植和采摘

A. 棉花的适宜环境和品种选择

B. 棉花的种植和管理

C. 棉花的采摘和处理

III. 棉花纤维的加工和制造

A. 棉花纤维的清洁和分离

B. 棉花纤维的纺纱和织造

C. 棉花织物的染色和整理

IV. 卫衣的生产和加工

A. 卫衣的设计和样板制作

B. 卫衣的裁剪和缝制

C. 卫衣的印花和烫画

V. 结论

A. 总结一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程

B. 强调消费者对产品的珍惜和尊重

C. 提出对可持续发展的思考和呼吁

棉花和卫衣都是我们日常生活中经常使用的物品。然而,我们是否思考过一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程呢?这个过程包含了从棉花的种植和采摘,到棉花纤维的加工和制造,再到卫衣的生产和加工等多个环节。在这个过程中,有着无数的人们在不断地努力和付出,才最终将一朵棉花转变成为我们手中的一件卫衣。 查看全部

I. 引言

A. 介绍棉花和卫衣的普遍应用

B. 引出主题:一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程

II. 棉花的种植和采摘

A. 棉花的适宜环境和品种选择

B. 棉花的种植和管理

C. 棉花的采摘和处理

III. 棉花纤维的加工和制造

A. 棉花纤维的清洁和分离

B. 棉花纤维的纺纱和织造

C. 棉花织物的染色和整理

IV. 卫衣的生产和加工

A. 卫衣的设计和样板制作

B. 卫衣的裁剪和缝制

C. 卫衣的印花和烫画

V. 结论

A. 总结一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程

B. 强调消费者对产品的珍惜和尊重

C. 提出对可持续发展的思考和呼吁

棉花和卫衣都是我们日常生活中经常使用的物品。然而,我们是否思考过一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程呢?这个过程包含了从棉花的种植和采摘,到棉花纤维的加工和制造,再到卫衣的生产和加工等多个环节。在这个过程中,有着无数的人们在不断地努力和付出,才最终将一朵棉花转变成为我们手中的一件卫衣。 查看全部

提纲:

I. 引言

A. 介绍棉花和卫衣的普遍应用

B. 引出主题:一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程

II. 棉花的种植和采摘

A. 棉花的适宜环境和品种选择

B. 棉花的种植和管理

C. 棉花的采摘和处理

III. 棉花纤维的加工和制造

A. 棉花纤维的清洁和分离

B. 棉花纤维的纺纱和织造

C. 棉花织物的染色和整理

IV. 卫衣的生产和加工

A. 卫衣的设计和样板制作

B. 卫衣的裁剪和缝制

C. 卫衣的印花和烫画

V. 结论

A. 总结一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程

B. 强调消费者对产品的珍惜和尊重

C. 提出对可持续发展的思考和呼吁

棉花和卫衣都是我们日常生活中经常使用的物品。然而,我们是否思考过一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程呢?这个过程包含了从棉花的种植和采摘,到棉花纤维的加工和制造,再到卫衣的生产和加工等多个环节。在这个过程中,有着无数的人们在不断地努力和付出,才最终将一朵棉花转变成为我们手中的一件卫衣。

I. 引言

A. 介绍棉花和卫衣的普遍应用

B. 引出主题:一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程

II. 棉花的种植和采摘

A. 棉花的适宜环境和品种选择

B. 棉花的种植和管理

C. 棉花的采摘和处理

III. 棉花纤维的加工和制造

A. 棉花纤维的清洁和分离

B. 棉花纤维的纺纱和织造

C. 棉花织物的染色和整理

IV. 卫衣的生产和加工

A. 卫衣的设计和样板制作

B. 卫衣的裁剪和缝制

C. 卫衣的印花和烫画

V. 结论

A. 总结一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程

B. 强调消费者对产品的珍惜和尊重

C. 提出对可持续发展的思考和呼吁

棉花和卫衣都是我们日常生活中经常使用的物品。然而,我们是否思考过一朵棉花到一件卫衣的艰辛过程呢?这个过程包含了从棉花的种植和采摘,到棉花纤维的加工和制造,再到卫衣的生产和加工等多个环节。在这个过程中,有着无数的人们在不断地努力和付出,才最终将一朵棉花转变成为我们手中的一件卫衣。

一朵棉花的旅行

逍遥山河 • 天下为公 发表了文章 • 0 个评论 • 1013 次浏览 • 2023-05-12 20:03

从棉花园里出发,一朵娇嫩的棉花轻轻飘扬着,仿佛在迎接着这个全新的旅程。它被采摘下来,装进了一个大麻袋里,然后被放上了一辆货车。车子里面很挤,棉花被挤在了麻袋的一角,感到非常不舒服。

经过漫长的路途,棉花终于到达了一个加工厂。这里是个喧闹的地方,机器轰鸣声不绝于耳。棉花被倒入了一个巨大的机器里,接受着清洗和除尘的过程。在这个过程中,它感到自己越来越轻盈了。

接下来,棉花经历了一系列的加工过程,变成了一卷卷柔软的棉纱。它们被分配到不同的车间里,等待着下一步的加工。

在车间里,棉纱被巨大的机器拉伸、捻合,最终变成了一块块美丽的布匹。这些布匹被送到了制衣厂,成为了各式各样的衣物。

一朵棉花,经历了如此漫长而坎坷的旅程,终于成为了人们身上穿着的衣物。它虽然不再是独立的个体,但却成为了人类生活中不可或缺的一部分。它感到自己有了意义,也有了价值。

在这个旅程中,棉花学会了坚韧和顽强,也学会了如何适应环境。它明白了,只有经过不断的变化和适应,才能在这个世界上生存下去。 查看全部

经过漫长的路途,棉花终于到达了一个加工厂。这里是个喧闹的地方,机器轰鸣声不绝于耳。棉花被倒入了一个巨大的机器里,接受着清洗和除尘的过程。在这个过程中,它感到自己越来越轻盈了。

接下来,棉花经历了一系列的加工过程,变成了一卷卷柔软的棉纱。它们被分配到不同的车间里,等待着下一步的加工。

在车间里,棉纱被巨大的机器拉伸、捻合,最终变成了一块块美丽的布匹。这些布匹被送到了制衣厂,成为了各式各样的衣物。

一朵棉花,经历了如此漫长而坎坷的旅程,终于成为了人们身上穿着的衣物。它虽然不再是独立的个体,但却成为了人类生活中不可或缺的一部分。它感到自己有了意义,也有了价值。

在这个旅程中,棉花学会了坚韧和顽强,也学会了如何适应环境。它明白了,只有经过不断的变化和适应,才能在这个世界上生存下去。 查看全部

从棉花园里出发,一朵娇嫩的棉花轻轻飘扬着,仿佛在迎接着这个全新的旅程。它被采摘下来,装进了一个大麻袋里,然后被放上了一辆货车。车子里面很挤,棉花被挤在了麻袋的一角,感到非常不舒服。

经过漫长的路途,棉花终于到达了一个加工厂。这里是个喧闹的地方,机器轰鸣声不绝于耳。棉花被倒入了一个巨大的机器里,接受着清洗和除尘的过程。在这个过程中,它感到自己越来越轻盈了。

接下来,棉花经历了一系列的加工过程,变成了一卷卷柔软的棉纱。它们被分配到不同的车间里,等待着下一步的加工。

在车间里,棉纱被巨大的机器拉伸、捻合,最终变成了一块块美丽的布匹。这些布匹被送到了制衣厂,成为了各式各样的衣物。

一朵棉花,经历了如此漫长而坎坷的旅程,终于成为了人们身上穿着的衣物。它虽然不再是独立的个体,但却成为了人类生活中不可或缺的一部分。它感到自己有了意义,也有了价值。

在这个旅程中,棉花学会了坚韧和顽强,也学会了如何适应环境。它明白了,只有经过不断的变化和适应,才能在这个世界上生存下去。

经过漫长的路途,棉花终于到达了一个加工厂。这里是个喧闹的地方,机器轰鸣声不绝于耳。棉花被倒入了一个巨大的机器里,接受着清洗和除尘的过程。在这个过程中,它感到自己越来越轻盈了。

接下来,棉花经历了一系列的加工过程,变成了一卷卷柔软的棉纱。它们被分配到不同的车间里,等待着下一步的加工。

在车间里,棉纱被巨大的机器拉伸、捻合,最终变成了一块块美丽的布匹。这些布匹被送到了制衣厂,成为了各式各样的衣物。

一朵棉花,经历了如此漫长而坎坷的旅程,终于成为了人们身上穿着的衣物。它虽然不再是独立的个体,但却成为了人类生活中不可或缺的一部分。它感到自己有了意义,也有了价值。

在这个旅程中,棉花学会了坚韧和顽强,也学会了如何适应环境。它明白了,只有经过不断的变化和适应,才能在这个世界上生存下去。

卫衣定制出来的效果是怎么样的呢?

潮流时尚 • 天下为公 发表了文章 • 0 个评论 • 1005 次浏览 • 2023-04-24 18:42

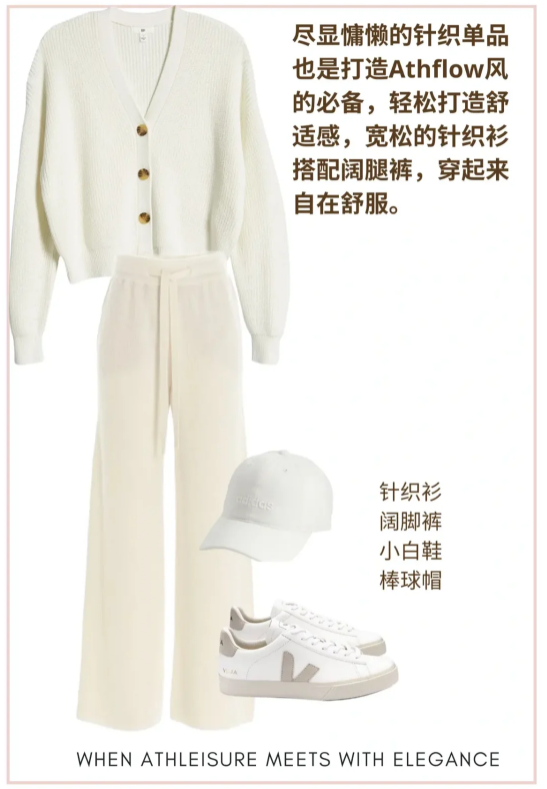

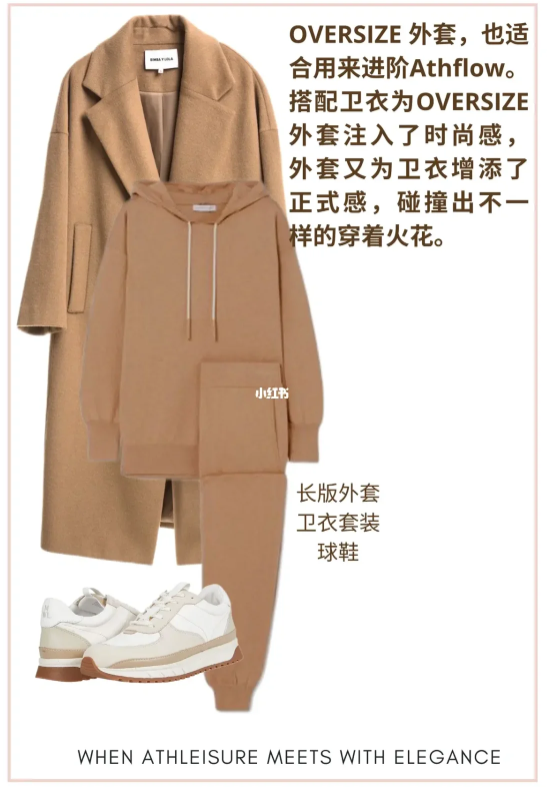

卫衣是一种舒适和休闲的服装,通常适用于非正式场合。以下是一些适合穿着卫衣的场景:

1. 慢跑或户外运动:卫衣通常采用吸湿透气的面料制成,适合在户外活动中穿着。

2. 假日和周末:卫衣是一种轻松、舒适的服装,适合在休息日或假期中穿着,尤其是在家里度过悠闲的一天。

3. 上学或上班:在某些非正式的职场或校园环境中,穿着卫衣也是可以接受的。但需要注意的是,要避免卫衣太过宽松或颜色过于鲜艳。

4. 旅游或度假:卫衣轻便易携带,适合作为旅游或度假时的休闲装备。

在选择卫衣时,需要根据穿着场景和个人喜好选择适合自己的款式和颜色。 查看全部

1. 慢跑或户外运动:卫衣通常采用吸湿透气的面料制成,适合在户外活动中穿着。

2. 假日和周末:卫衣是一种轻松、舒适的服装,适合在休息日或假期中穿着,尤其是在家里度过悠闲的一天。

3. 上学或上班:在某些非正式的职场或校园环境中,穿着卫衣也是可以接受的。但需要注意的是,要避免卫衣太过宽松或颜色过于鲜艳。

4. 旅游或度假:卫衣轻便易携带,适合作为旅游或度假时的休闲装备。

在选择卫衣时,需要根据穿着场景和个人喜好选择适合自己的款式和颜色。 查看全部

老朋友向东

逍遥山河 • 天下为公 发表了文章 • 0 个评论 • 949 次浏览 • 2023-03-31 20:59

认识向东是因为褚晓靖,在华亭路的一个老上海的房子里,因为都喜欢玩户外,所以一帮子朋友经常在那里瞎混。那天褚晓靖很开心的把向东从新疆找到了上海,他就在华亭路住下了。褚晓靖说向东要和他一起开发新疆的旅游线路,他跟我说,呶,这位就是向东,真的叫向东,一路向东的向东,我们就这么认识了。向东给人的感觉是很皮实,寸头,皮肤略黑吧,还架着个眼镜,中等身高,总之算是人群中的一个不起眼的人。大家每天都忙着搞去新疆的线路,忙着做PPT,准备着各种推介会,来往华亭路的都是各路有趣的人,大家经常玩三国杀,晚上么就在一起吃饭。吃羊肉是我们这帮人最开心的事了,因为向东做得一手新疆菜,手抓饭和大盘鸡,还有羊肉的各种吃法,大家都因为向东而大饱了口福。 查看全部

认识向东是因为褚晓靖,在华亭路的一个老上海的房子里,因为都喜欢玩户外,所以一帮子朋友经常在那里瞎混。那天褚晓靖很开心的把向东从新疆找到了上海,他就在华亭路住下了。褚晓靖说向东要和他一起开发新疆的旅游线路,他跟我说,呶,这位就是向东,真的叫向东,一路向东的向东,我们就这么认识了。向东给人的感觉是很皮实,寸头,皮肤略黑吧,还架着个眼镜,中等身高,总之算是人群中的一个不起眼的人。大家每天都忙着搞去新疆的线路,忙着做PPT,准备着各种推介会,来往华亭路的都是各路有趣的人,大家经常玩三国杀,晚上么就在一起吃饭。吃羊肉是我们这帮人最开心的事了,因为向东做得一手新疆菜,手抓饭和大盘鸡,还有羊肉的各种吃法,大家都因为向东而大饱了口福。

服装买手是什么概念

潮流时尚 • 天下为公 发表了文章 • 0 个评论 • 1058 次浏览 • 2023-03-03 13:03

服装买手(Fashion Buyer),这个职位一直出现 在奢侈品牌以及服饰品牌中,服装买手负责一个品牌不同季节的货品采买、货品质量把控、货品销售途径、销售数据的把控以及库存量的平衡。服装买手也是时尚买手,被媒体以及各行业热推的时尚职业,在国外,服装买手很多都是时尚博主,他们分享穿衣经验以及超越了流行发布趋势的时尚眼光。

往返于世界各地,常常关注各种信息,掌握大批量的信息和定单,不停的和各种供应商联系,并且组织一些货源,满足各种消费者不同的需求,这种人所从事的行业,最终创造出惊人的市场价值。买手必须站在时尚潮流的最前端,了解行业规范、货品辨别能力,在适当的时机敏锐出手,以低廉的价格购买他们认为适合的商品,加价出售,赚取一定利润。

这是买手必须具备的基本素质。 在国外是比较盛行的。国内也在慢慢兴起。关注时尚商品的采购,尤其是服装的采购,但在服装的采购过程中会涉及更为广泛的商品,如鞋袜、装饰物,这些商品几乎左右着消费者的行为。

据统计,某些国际大牌每季原创产品只不过占10~20%,其余80~90%都是靠“整合”,然后进行改款,融入一些自己品牌独有的元素,这就是业内比较流行的“买手”模式,如H&M、ZARA、韩都衣舍等快速成长的企业都是采用此模式。

以买手制起家的zara可谓是买手制模式的成功典型。经常出入米兰,纽约,伦敦,巴黎时装周秀场,酒吧等时尚场所的,他们搜集最新的可以引起流行的趋势,然后送到公司的信息预测部,进行资源整合处理。

在职能上,中西方买手有许多共同点。选款师在产品设计方面,会综合考虑韩风时尚、品牌定位以及客户需求等多方面因素,在引入韩国设计的同时与中国的审美相结合,开发出既有韩国时尚元素,又适合中国消费者的款式。同为快时尚品牌,ZARA每年大约可以开发出12000款服装,在这一指标上明显胜于ZARA。

ZARA的买手制模式,是由买手们负责开发款式,由店长们根据款式进行订货,就是行业内说的“二次采购”的概念,而韩都衣舍的“买手小组制”,把“二次采买”直接放到了小组内部,小组内部就可以完成从设计到订货以及补单的全部过程,这样大大的提高了决策的效率和准确性。

值得注意的是,中西方零售业态有着本质的区别,因此买手的工作与功能也不尽相同。

从宏观层面来看行业,服装行业可以分为两大部门:一个是制造部门,完成产品制造过程;一个是销售部门,完成产品的销售过程。 从供应链而言,整个服装业可以分为两大价值链:上游价值链完成制造,下游价值链完成销售。 就角色来说,该两大价值链牵涉到两个角色:“制造商(Manufacturer)”与“经销商(Distributor)”。

随着服装行业的大规模产业化,商品的相似程度提高,市场竞争也愈来愈激烈,企业开始使用“品牌”概念区分各自的商品及商品特性。

因此,在整个供应链中,又多出个角色:“品牌商(Brand Owner)”

从宏观而言, 这三个角色就涵盖了整个服装业的供应链。一家服装企业可以是此供应链中三个角色中的某一或者两个角色,也可以承担所有的角色。 举例来说,著名的运动用品耐克(Nike)公司,就是著名的品牌商。 该公司将产品制造及经销全部外包给专业角色公司,自己则专著品牌运营,所以行业内人士都称耐克为专业的“营销”(Marketing)公司。

而另一服装业巨头Zara品牌,其企业则承担了该品牌的三大运营环节:制造主要由本企业加工厂协同其他外包工厂共同完成;品牌属于企业自有;销售环节则由本企业自建零售渠道完成。 这也是为什么Zara能够真正意义上做到对市场反馈作出“快速反应”的主要原因。

图1-2中的供应链反映了服装从“产品”向“商品”流通的过程。 在此流通的过程中,产品本身没有什么变化,但其附加价值不断被增加,直至最终销售给最终用户即顾客。因此此供应链也可称为“价值链”。而国内外服装行业的价值链间最大的不同就是“销售商”这一环节。

销售商分为两种,一种是批发商(Wholesaler),也称B2B (Business to Business)业务模式。 商品进入销售流通环节后,通常由品牌公司将货品批发给专业的销售公司, 再由专业的销售公司以再批发或者零售的形式销售给终端顾客。 在这种形式中,品牌公司就扮演了批发商的角色,而销售商则可以承担批发与零售两种功能,这类销售商可称为“经销商”(Dealer)或者“分销商”(Distributor)。

也有销售商仅承担批发功能,即由销售公司再次批发给其他销售公司(二次批发、三次批发等, 这类经销商就被称为“二级经销商”或“三级经销商”)。 仅承担零售功能的销售商, 即通过自己的销售渠道直接销售给终端顾客的公司,即为专门的零售商(Retailer) ,也称为B2C (Business to Consumers)业务模式。

买手属于零售环节中一个最重要的角色之一。 买手所采购的商品, 最终要符合终端顾客购买模式与各类需求。

要销售给终端顾客,通常有三个要素:产品(卖什么)、地点(在哪里卖)、人员(谁卖,也是我们俗称的“营业员”)。

中西方零售模式中,两者最大的不同,就是销售点模式及其所有权不同。首先,西方的独立中小型零售商(很多是类似我们眼中的个体户或中小型家族企业这样类型的规模)比百货商场等超大型零售商更多。而在国内,主流零售业态依然以百货商场渠道为主,近十年出现了大型购物中心这种零售渠道。

另外,百货商场在中西方市场所扮演的角色也不太一样。在西方,百货商场通常直接买断品牌商的货品,自己则扮演着货真价实的“零售商”角色——在自己所拥有的地盘上,销售得到授权的品牌给终端顾客,日常的运营工作也由百货商场自己完成。

而在国内,百货商场则兼具了“二房东”即类似于一个“地产商”的角色与部分零售运营的功能。 国内的百货商场之所以被称为“二房东”,是因为他们通常会从专业的商业地产商手中承租下一幢楼,然后再以“联合经营”的形式, 与国内专业的经销商共同管理品牌的日常经营。 与西方的百货商场相比, 国内的百货商场基本不买断任何品牌的经营权, 而是以“招商”方式引入经销商。如果一经销商要携带某一品牌进驻商场销售,经销商除了要得到品牌授权方的授权外,还要得到百货商场招商部的确认。 进入商场后,品牌的日常运营管理通常由经销商完成, 但同时经销商还要听“命”于百货商场工作人员的管理。百货商场为了商场统一的形象与定位需求, 通常在店铺装修、营业员管理、货品管理及促销方面有统一的要求,这大大削弱了经销商管理店铺的自主权。这种由经销商及百货商场共同管理的模式,即为“联合经营”模式。 百货商场通常以经销商在该商场的每月业绩为基数提取一定百分比的佣金作为己方的销售收入来源,并且销售高的商场常常还要求经销商承诺“最低销售额”,行业内俗称“保底数”。 经销商即使实际销售额未达到所承诺的最低销售额,也必须按此最低销售额基数向百货商场缴纳佣金。 另外,所有在商场的品牌销售的收银工作也是由商场统一收取的, 最后由商场在合同约定的期限内将销售款返还到经销商的企业帐户,这无形中也增加了经销商企业的现金流负担。

国内这种“联合经营”模式与西方的独立零售商最大的区别就是, 国内的经销商自主经营权因此受到百货商场方巨大的限制;而在国外, 百货商场本身就是零售商,因此独立性更强。

因此,在中国服装行业的供应链中,有必要再加入一个重要角色——即“地产商”这一角色,也是我们常称为“房东”的人。 产品在这一环节没有增加价值,但是这一角色对国内零售市场的运作却起着举足轻重的作用。

“品牌商”、“经销商”、“地产商”间的双方向箭头循环则表达了在中国这种特别的零售模式下,各角色间相互间的制衡及利益关系。 这种相互作用关系常常使得某一市场决策需要得到三个角色共同的确认方可执行。 所以处于销售环节的“经销商”常处于“夹心饼干”的位置,向上要得到“品牌商”的支持,向下则又需要得到“商场”的批准,其独立自主性与西方经销商相比虚弱许多。

另外,在西方市场, “经销商”往往比“品牌商”更具备市场话语权。而在中国,“品牌商”几乎占据了主要话语地位。特别是国外品牌商,当时即使在国外属于二三流级别的甚至根本是无名小辈的品牌,但凡国内经销商听说是“国外”品牌,立刻会给予顶礼膜拜。 而当时国内的消费者也更加崇拜贴有“洋”商标的商品。进入21世纪后,随着中国经济地位的快速提升,国外品牌的大量涌入及本土品牌的迅速成长,无论是消费者还是经销商已懂得更加理性地分析品牌及商品,对“洋”品牌的盲目崇拜已大大降低。 但总体而言,我国经销商体系依然不如西方经销商成熟与完善;在整个供应链中所占的话语权,与西方经销商相比,依然相对处于弱势。 特别是面对一些市场影响力较的的国际品牌,国内经销商几乎只有“听从”的权利,这种现象在西方的经销商体系中并不常见。 查看全部

往返于世界各地,常常关注各种信息,掌握大批量的信息和定单,不停的和各种供应商联系,并且组织一些货源,满足各种消费者不同的需求,这种人所从事的行业,最终创造出惊人的市场价值。买手必须站在时尚潮流的最前端,了解行业规范、货品辨别能力,在适当的时机敏锐出手,以低廉的价格购买他们认为适合的商品,加价出售,赚取一定利润。

这是买手必须具备的基本素质。 在国外是比较盛行的。国内也在慢慢兴起。关注时尚商品的采购,尤其是服装的采购,但在服装的采购过程中会涉及更为广泛的商品,如鞋袜、装饰物,这些商品几乎左右着消费者的行为。

据统计,某些国际大牌每季原创产品只不过占10~20%,其余80~90%都是靠“整合”,然后进行改款,融入一些自己品牌独有的元素,这就是业内比较流行的“买手”模式,如H&M、ZARA、韩都衣舍等快速成长的企业都是采用此模式。

以买手制起家的zara可谓是买手制模式的成功典型。经常出入米兰,纽约,伦敦,巴黎时装周秀场,酒吧等时尚场所的,他们搜集最新的可以引起流行的趋势,然后送到公司的信息预测部,进行资源整合处理。

在职能上,中西方买手有许多共同点。选款师在产品设计方面,会综合考虑韩风时尚、品牌定位以及客户需求等多方面因素,在引入韩国设计的同时与中国的审美相结合,开发出既有韩国时尚元素,又适合中国消费者的款式。同为快时尚品牌,ZARA每年大约可以开发出12000款服装,在这一指标上明显胜于ZARA。

ZARA的买手制模式,是由买手们负责开发款式,由店长们根据款式进行订货,就是行业内说的“二次采购”的概念,而韩都衣舍的“买手小组制”,把“二次采买”直接放到了小组内部,小组内部就可以完成从设计到订货以及补单的全部过程,这样大大的提高了决策的效率和准确性。

值得注意的是,中西方零售业态有着本质的区别,因此买手的工作与功能也不尽相同。

从宏观层面来看行业,服装行业可以分为两大部门:一个是制造部门,完成产品制造过程;一个是销售部门,完成产品的销售过程。 从供应链而言,整个服装业可以分为两大价值链:上游价值链完成制造,下游价值链完成销售。 就角色来说,该两大价值链牵涉到两个角色:“制造商(Manufacturer)”与“经销商(Distributor)”。

随着服装行业的大规模产业化,商品的相似程度提高,市场竞争也愈来愈激烈,企业开始使用“品牌”概念区分各自的商品及商品特性。

因此,在整个供应链中,又多出个角色:“品牌商(Brand Owner)”

从宏观而言, 这三个角色就涵盖了整个服装业的供应链。一家服装企业可以是此供应链中三个角色中的某一或者两个角色,也可以承担所有的角色。 举例来说,著名的运动用品耐克(Nike)公司,就是著名的品牌商。 该公司将产品制造及经销全部外包给专业角色公司,自己则专著品牌运营,所以行业内人士都称耐克为专业的“营销”(Marketing)公司。

而另一服装业巨头Zara品牌,其企业则承担了该品牌的三大运营环节:制造主要由本企业加工厂协同其他外包工厂共同完成;品牌属于企业自有;销售环节则由本企业自建零售渠道完成。 这也是为什么Zara能够真正意义上做到对市场反馈作出“快速反应”的主要原因。

图1-2中的供应链反映了服装从“产品”向“商品”流通的过程。 在此流通的过程中,产品本身没有什么变化,但其附加价值不断被增加,直至最终销售给最终用户即顾客。因此此供应链也可称为“价值链”。而国内外服装行业的价值链间最大的不同就是“销售商”这一环节。

销售商分为两种,一种是批发商(Wholesaler),也称B2B (Business to Business)业务模式。 商品进入销售流通环节后,通常由品牌公司将货品批发给专业的销售公司, 再由专业的销售公司以再批发或者零售的形式销售给终端顾客。 在这种形式中,品牌公司就扮演了批发商的角色,而销售商则可以承担批发与零售两种功能,这类销售商可称为“经销商”(Dealer)或者“分销商”(Distributor)。

也有销售商仅承担批发功能,即由销售公司再次批发给其他销售公司(二次批发、三次批发等, 这类经销商就被称为“二级经销商”或“三级经销商”)。 仅承担零售功能的销售商, 即通过自己的销售渠道直接销售给终端顾客的公司,即为专门的零售商(Retailer) ,也称为B2C (Business to Consumers)业务模式。

买手属于零售环节中一个最重要的角色之一。 买手所采购的商品, 最终要符合终端顾客购买模式与各类需求。

要销售给终端顾客,通常有三个要素:产品(卖什么)、地点(在哪里卖)、人员(谁卖,也是我们俗称的“营业员”)。

中西方零售模式中,两者最大的不同,就是销售点模式及其所有权不同。首先,西方的独立中小型零售商(很多是类似我们眼中的个体户或中小型家族企业这样类型的规模)比百货商场等超大型零售商更多。而在国内,主流零售业态依然以百货商场渠道为主,近十年出现了大型购物中心这种零售渠道。

另外,百货商场在中西方市场所扮演的角色也不太一样。在西方,百货商场通常直接买断品牌商的货品,自己则扮演着货真价实的“零售商”角色——在自己所拥有的地盘上,销售得到授权的品牌给终端顾客,日常的运营工作也由百货商场自己完成。

而在国内,百货商场则兼具了“二房东”即类似于一个“地产商”的角色与部分零售运营的功能。 国内的百货商场之所以被称为“二房东”,是因为他们通常会从专业的商业地产商手中承租下一幢楼,然后再以“联合经营”的形式, 与国内专业的经销商共同管理品牌的日常经营。 与西方的百货商场相比, 国内的百货商场基本不买断任何品牌的经营权, 而是以“招商”方式引入经销商。如果一经销商要携带某一品牌进驻商场销售,经销商除了要得到品牌授权方的授权外,还要得到百货商场招商部的确认。 进入商场后,品牌的日常运营管理通常由经销商完成, 但同时经销商还要听“命”于百货商场工作人员的管理。百货商场为了商场统一的形象与定位需求, 通常在店铺装修、营业员管理、货品管理及促销方面有统一的要求,这大大削弱了经销商管理店铺的自主权。这种由经销商及百货商场共同管理的模式,即为“联合经营”模式。 百货商场通常以经销商在该商场的每月业绩为基数提取一定百分比的佣金作为己方的销售收入来源,并且销售高的商场常常还要求经销商承诺“最低销售额”,行业内俗称“保底数”。 经销商即使实际销售额未达到所承诺的最低销售额,也必须按此最低销售额基数向百货商场缴纳佣金。 另外,所有在商场的品牌销售的收银工作也是由商场统一收取的, 最后由商场在合同约定的期限内将销售款返还到经销商的企业帐户,这无形中也增加了经销商企业的现金流负担。

国内这种“联合经营”模式与西方的独立零售商最大的区别就是, 国内的经销商自主经营权因此受到百货商场方巨大的限制;而在国外, 百货商场本身就是零售商,因此独立性更强。

因此,在中国服装行业的供应链中,有必要再加入一个重要角色——即“地产商”这一角色,也是我们常称为“房东”的人。 产品在这一环节没有增加价值,但是这一角色对国内零售市场的运作却起着举足轻重的作用。

“品牌商”、“经销商”、“地产商”间的双方向箭头循环则表达了在中国这种特别的零售模式下,各角色间相互间的制衡及利益关系。 这种相互作用关系常常使得某一市场决策需要得到三个角色共同的确认方可执行。 所以处于销售环节的“经销商”常处于“夹心饼干”的位置,向上要得到“品牌商”的支持,向下则又需要得到“商场”的批准,其独立自主性与西方经销商相比虚弱许多。

另外,在西方市场, “经销商”往往比“品牌商”更具备市场话语权。而在中国,“品牌商”几乎占据了主要话语地位。特别是国外品牌商,当时即使在国外属于二三流级别的甚至根本是无名小辈的品牌,但凡国内经销商听说是“国外”品牌,立刻会给予顶礼膜拜。 而当时国内的消费者也更加崇拜贴有“洋”商标的商品。进入21世纪后,随着中国经济地位的快速提升,国外品牌的大量涌入及本土品牌的迅速成长,无论是消费者还是经销商已懂得更加理性地分析品牌及商品,对“洋”品牌的盲目崇拜已大大降低。 但总体而言,我国经销商体系依然不如西方经销商成熟与完善;在整个供应链中所占的话语权,与西方经销商相比,依然相对处于弱势。 特别是面对一些市场影响力较的的国际品牌,国内经销商几乎只有“听从”的权利,这种现象在西方的经销商体系中并不常见。 查看全部

服装买手(Fashion Buyer),这个职位一直出现 在奢侈品牌以及服饰品牌中,服装买手负责一个品牌不同季节的货品采买、货品质量把控、货品销售途径、销售数据的把控以及库存量的平衡。服装买手也是时尚买手,被媒体以及各行业热推的时尚职业,在国外,服装买手很多都是时尚博主,他们分享穿衣经验以及超越了流行发布趋势的时尚眼光。

往返于世界各地,常常关注各种信息,掌握大批量的信息和定单,不停的和各种供应商联系,并且组织一些货源,满足各种消费者不同的需求,这种人所从事的行业,最终创造出惊人的市场价值。买手必须站在时尚潮流的最前端,了解行业规范、货品辨别能力,在适当的时机敏锐出手,以低廉的价格购买他们认为适合的商品,加价出售,赚取一定利润。

这是买手必须具备的基本素质。 在国外是比较盛行的。国内也在慢慢兴起。关注时尚商品的采购,尤其是服装的采购,但在服装的采购过程中会涉及更为广泛的商品,如鞋袜、装饰物,这些商品几乎左右着消费者的行为。

据统计,某些国际大牌每季原创产品只不过占10~20%,其余80~90%都是靠“整合”,然后进行改款,融入一些自己品牌独有的元素,这就是业内比较流行的“买手”模式,如H&M、ZARA、韩都衣舍等快速成长的企业都是采用此模式。

以买手制起家的zara可谓是买手制模式的成功典型。经常出入米兰,纽约,伦敦,巴黎时装周秀场,酒吧等时尚场所的,他们搜集最新的可以引起流行的趋势,然后送到公司的信息预测部,进行资源整合处理。

在职能上,中西方买手有许多共同点。选款师在产品设计方面,会综合考虑韩风时尚、品牌定位以及客户需求等多方面因素,在引入韩国设计的同时与中国的审美相结合,开发出既有韩国时尚元素,又适合中国消费者的款式。同为快时尚品牌,ZARA每年大约可以开发出12000款服装,在这一指标上明显胜于ZARA。

ZARA的买手制模式,是由买手们负责开发款式,由店长们根据款式进行订货,就是行业内说的“二次采购”的概念,而韩都衣舍的“买手小组制”,把“二次采买”直接放到了小组内部,小组内部就可以完成从设计到订货以及补单的全部过程,这样大大的提高了决策的效率和准确性。

值得注意的是,中西方零售业态有着本质的区别,因此买手的工作与功能也不尽相同。

从宏观层面来看行业,服装行业可以分为两大部门:一个是制造部门,完成产品制造过程;一个是销售部门,完成产品的销售过程。 从供应链而言,整个服装业可以分为两大价值链:上游价值链完成制造,下游价值链完成销售。 就角色来说,该两大价值链牵涉到两个角色:“制造商(Manufacturer)”与“经销商(Distributor)”。

随着服装行业的大规模产业化,商品的相似程度提高,市场竞争也愈来愈激烈,企业开始使用“品牌”概念区分各自的商品及商品特性。

因此,在整个供应链中,又多出个角色:“品牌商(Brand Owner)”

从宏观而言, 这三个角色就涵盖了整个服装业的供应链。一家服装企业可以是此供应链中三个角色中的某一或者两个角色,也可以承担所有的角色。 举例来说,著名的运动用品耐克(Nike)公司,就是著名的品牌商。 该公司将产品制造及经销全部外包给专业角色公司,自己则专著品牌运营,所以行业内人士都称耐克为专业的“营销”(Marketing)公司。

而另一服装业巨头Zara品牌,其企业则承担了该品牌的三大运营环节:制造主要由本企业加工厂协同其他外包工厂共同完成;品牌属于企业自有;销售环节则由本企业自建零售渠道完成。 这也是为什么Zara能够真正意义上做到对市场反馈作出“快速反应”的主要原因。

图1-2中的供应链反映了服装从“产品”向“商品”流通的过程。 在此流通的过程中,产品本身没有什么变化,但其附加价值不断被增加,直至最终销售给最终用户即顾客。因此此供应链也可称为“价值链”。而国内外服装行业的价值链间最大的不同就是“销售商”这一环节。

销售商分为两种,一种是批发商(Wholesaler),也称B2B (Business to Business)业务模式。 商品进入销售流通环节后,通常由品牌公司将货品批发给专业的销售公司, 再由专业的销售公司以再批发或者零售的形式销售给终端顾客。 在这种形式中,品牌公司就扮演了批发商的角色,而销售商则可以承担批发与零售两种功能,这类销售商可称为“经销商”(Dealer)或者“分销商”(Distributor)。

也有销售商仅承担批发功能,即由销售公司再次批发给其他销售公司(二次批发、三次批发等, 这类经销商就被称为“二级经销商”或“三级经销商”)。 仅承担零售功能的销售商, 即通过自己的销售渠道直接销售给终端顾客的公司,即为专门的零售商(Retailer) ,也称为B2C (Business to Consumers)业务模式。

买手属于零售环节中一个最重要的角色之一。 买手所采购的商品, 最终要符合终端顾客购买模式与各类需求。

要销售给终端顾客,通常有三个要素:产品(卖什么)、地点(在哪里卖)、人员(谁卖,也是我们俗称的“营业员”)。

中西方零售模式中,两者最大的不同,就是销售点模式及其所有权不同。首先,西方的独立中小型零售商(很多是类似我们眼中的个体户或中小型家族企业这样类型的规模)比百货商场等超大型零售商更多。而在国内,主流零售业态依然以百货商场渠道为主,近十年出现了大型购物中心这种零售渠道。

另外,百货商场在中西方市场所扮演的角色也不太一样。在西方,百货商场通常直接买断品牌商的货品,自己则扮演着货真价实的“零售商”角色——在自己所拥有的地盘上,销售得到授权的品牌给终端顾客,日常的运营工作也由百货商场自己完成。

而在国内,百货商场则兼具了“二房东”即类似于一个“地产商”的角色与部分零售运营的功能。 国内的百货商场之所以被称为“二房东”,是因为他们通常会从专业的商业地产商手中承租下一幢楼,然后再以“联合经营”的形式, 与国内专业的经销商共同管理品牌的日常经营。 与西方的百货商场相比, 国内的百货商场基本不买断任何品牌的经营权, 而是以“招商”方式引入经销商。如果一经销商要携带某一品牌进驻商场销售,经销商除了要得到品牌授权方的授权外,还要得到百货商场招商部的确认。 进入商场后,品牌的日常运营管理通常由经销商完成, 但同时经销商还要听“命”于百货商场工作人员的管理。百货商场为了商场统一的形象与定位需求, 通常在店铺装修、营业员管理、货品管理及促销方面有统一的要求,这大大削弱了经销商管理店铺的自主权。这种由经销商及百货商场共同管理的模式,即为“联合经营”模式。 百货商场通常以经销商在该商场的每月业绩为基数提取一定百分比的佣金作为己方的销售收入来源,并且销售高的商场常常还要求经销商承诺“最低销售额”,行业内俗称“保底数”。 经销商即使实际销售额未达到所承诺的最低销售额,也必须按此最低销售额基数向百货商场缴纳佣金。 另外,所有在商场的品牌销售的收银工作也是由商场统一收取的, 最后由商场在合同约定的期限内将销售款返还到经销商的企业帐户,这无形中也增加了经销商企业的现金流负担。

国内这种“联合经营”模式与西方的独立零售商最大的区别就是, 国内的经销商自主经营权因此受到百货商场方巨大的限制;而在国外, 百货商场本身就是零售商,因此独立性更强。

因此,在中国服装行业的供应链中,有必要再加入一个重要角色——即“地产商”这一角色,也是我们常称为“房东”的人。 产品在这一环节没有增加价值,但是这一角色对国内零售市场的运作却起着举足轻重的作用。

“品牌商”、“经销商”、“地产商”间的双方向箭头循环则表达了在中国这种特别的零售模式下,各角色间相互间的制衡及利益关系。 这种相互作用关系常常使得某一市场决策需要得到三个角色共同的确认方可执行。 所以处于销售环节的“经销商”常处于“夹心饼干”的位置,向上要得到“品牌商”的支持,向下则又需要得到“商场”的批准,其独立自主性与西方经销商相比虚弱许多。

另外,在西方市场, “经销商”往往比“品牌商”更具备市场话语权。而在中国,“品牌商”几乎占据了主要话语地位。特别是国外品牌商,当时即使在国外属于二三流级别的甚至根本是无名小辈的品牌,但凡国内经销商听说是“国外”品牌,立刻会给予顶礼膜拜。 而当时国内的消费者也更加崇拜贴有“洋”商标的商品。进入21世纪后,随着中国经济地位的快速提升,国外品牌的大量涌入及本土品牌的迅速成长,无论是消费者还是经销商已懂得更加理性地分析品牌及商品,对“洋”品牌的盲目崇拜已大大降低。 但总体而言,我国经销商体系依然不如西方经销商成熟与完善;在整个供应链中所占的话语权,与西方经销商相比,依然相对处于弱势。 特别是面对一些市场影响力较的的国际品牌,国内经销商几乎只有“听从”的权利,这种现象在西方的经销商体系中并不常见。

往返于世界各地,常常关注各种信息,掌握大批量的信息和定单,不停的和各种供应商联系,并且组织一些货源,满足各种消费者不同的需求,这种人所从事的行业,最终创造出惊人的市场价值。买手必须站在时尚潮流的最前端,了解行业规范、货品辨别能力,在适当的时机敏锐出手,以低廉的价格购买他们认为适合的商品,加价出售,赚取一定利润。

这是买手必须具备的基本素质。 在国外是比较盛行的。国内也在慢慢兴起。关注时尚商品的采购,尤其是服装的采购,但在服装的采购过程中会涉及更为广泛的商品,如鞋袜、装饰物,这些商品几乎左右着消费者的行为。

据统计,某些国际大牌每季原创产品只不过占10~20%,其余80~90%都是靠“整合”,然后进行改款,融入一些自己品牌独有的元素,这就是业内比较流行的“买手”模式,如H&M、ZARA、韩都衣舍等快速成长的企业都是采用此模式。

以买手制起家的zara可谓是买手制模式的成功典型。经常出入米兰,纽约,伦敦,巴黎时装周秀场,酒吧等时尚场所的,他们搜集最新的可以引起流行的趋势,然后送到公司的信息预测部,进行资源整合处理。

在职能上,中西方买手有许多共同点。选款师在产品设计方面,会综合考虑韩风时尚、品牌定位以及客户需求等多方面因素,在引入韩国设计的同时与中国的审美相结合,开发出既有韩国时尚元素,又适合中国消费者的款式。同为快时尚品牌,ZARA每年大约可以开发出12000款服装,在这一指标上明显胜于ZARA。

ZARA的买手制模式,是由买手们负责开发款式,由店长们根据款式进行订货,就是行业内说的“二次采购”的概念,而韩都衣舍的“买手小组制”,把“二次采买”直接放到了小组内部,小组内部就可以完成从设计到订货以及补单的全部过程,这样大大的提高了决策的效率和准确性。

值得注意的是,中西方零售业态有着本质的区别,因此买手的工作与功能也不尽相同。

从宏观层面来看行业,服装行业可以分为两大部门:一个是制造部门,完成产品制造过程;一个是销售部门,完成产品的销售过程。 从供应链而言,整个服装业可以分为两大价值链:上游价值链完成制造,下游价值链完成销售。 就角色来说,该两大价值链牵涉到两个角色:“制造商(Manufacturer)”与“经销商(Distributor)”。

随着服装行业的大规模产业化,商品的相似程度提高,市场竞争也愈来愈激烈,企业开始使用“品牌”概念区分各自的商品及商品特性。

因此,在整个供应链中,又多出个角色:“品牌商(Brand Owner)”

从宏观而言, 这三个角色就涵盖了整个服装业的供应链。一家服装企业可以是此供应链中三个角色中的某一或者两个角色,也可以承担所有的角色。 举例来说,著名的运动用品耐克(Nike)公司,就是著名的品牌商。 该公司将产品制造及经销全部外包给专业角色公司,自己则专著品牌运营,所以行业内人士都称耐克为专业的“营销”(Marketing)公司。

而另一服装业巨头Zara品牌,其企业则承担了该品牌的三大运营环节:制造主要由本企业加工厂协同其他外包工厂共同完成;品牌属于企业自有;销售环节则由本企业自建零售渠道完成。 这也是为什么Zara能够真正意义上做到对市场反馈作出“快速反应”的主要原因。

图1-2中的供应链反映了服装从“产品”向“商品”流通的过程。 在此流通的过程中,产品本身没有什么变化,但其附加价值不断被增加,直至最终销售给最终用户即顾客。因此此供应链也可称为“价值链”。而国内外服装行业的价值链间最大的不同就是“销售商”这一环节。

销售商分为两种,一种是批发商(Wholesaler),也称B2B (Business to Business)业务模式。 商品进入销售流通环节后,通常由品牌公司将货品批发给专业的销售公司, 再由专业的销售公司以再批发或者零售的形式销售给终端顾客。 在这种形式中,品牌公司就扮演了批发商的角色,而销售商则可以承担批发与零售两种功能,这类销售商可称为“经销商”(Dealer)或者“分销商”(Distributor)。

也有销售商仅承担批发功能,即由销售公司再次批发给其他销售公司(二次批发、三次批发等, 这类经销商就被称为“二级经销商”或“三级经销商”)。 仅承担零售功能的销售商, 即通过自己的销售渠道直接销售给终端顾客的公司,即为专门的零售商(Retailer) ,也称为B2C (Business to Consumers)业务模式。

买手属于零售环节中一个最重要的角色之一。 买手所采购的商品, 最终要符合终端顾客购买模式与各类需求。

要销售给终端顾客,通常有三个要素:产品(卖什么)、地点(在哪里卖)、人员(谁卖,也是我们俗称的“营业员”)。

中西方零售模式中,两者最大的不同,就是销售点模式及其所有权不同。首先,西方的独立中小型零售商(很多是类似我们眼中的个体户或中小型家族企业这样类型的规模)比百货商场等超大型零售商更多。而在国内,主流零售业态依然以百货商场渠道为主,近十年出现了大型购物中心这种零售渠道。

另外,百货商场在中西方市场所扮演的角色也不太一样。在西方,百货商场通常直接买断品牌商的货品,自己则扮演着货真价实的“零售商”角色——在自己所拥有的地盘上,销售得到授权的品牌给终端顾客,日常的运营工作也由百货商场自己完成。

而在国内,百货商场则兼具了“二房东”即类似于一个“地产商”的角色与部分零售运营的功能。 国内的百货商场之所以被称为“二房东”,是因为他们通常会从专业的商业地产商手中承租下一幢楼,然后再以“联合经营”的形式, 与国内专业的经销商共同管理品牌的日常经营。 与西方的百货商场相比, 国内的百货商场基本不买断任何品牌的经营权, 而是以“招商”方式引入经销商。如果一经销商要携带某一品牌进驻商场销售,经销商除了要得到品牌授权方的授权外,还要得到百货商场招商部的确认。 进入商场后,品牌的日常运营管理通常由经销商完成, 但同时经销商还要听“命”于百货商场工作人员的管理。百货商场为了商场统一的形象与定位需求, 通常在店铺装修、营业员管理、货品管理及促销方面有统一的要求,这大大削弱了经销商管理店铺的自主权。这种由经销商及百货商场共同管理的模式,即为“联合经营”模式。 百货商场通常以经销商在该商场的每月业绩为基数提取一定百分比的佣金作为己方的销售收入来源,并且销售高的商场常常还要求经销商承诺“最低销售额”,行业内俗称“保底数”。 经销商即使实际销售额未达到所承诺的最低销售额,也必须按此最低销售额基数向百货商场缴纳佣金。 另外,所有在商场的品牌销售的收银工作也是由商场统一收取的, 最后由商场在合同约定的期限内将销售款返还到经销商的企业帐户,这无形中也增加了经销商企业的现金流负担。

国内这种“联合经营”模式与西方的独立零售商最大的区别就是, 国内的经销商自主经营权因此受到百货商场方巨大的限制;而在国外, 百货商场本身就是零售商,因此独立性更强。

因此,在中国服装行业的供应链中,有必要再加入一个重要角色——即“地产商”这一角色,也是我们常称为“房东”的人。 产品在这一环节没有增加价值,但是这一角色对国内零售市场的运作却起着举足轻重的作用。

“品牌商”、“经销商”、“地产商”间的双方向箭头循环则表达了在中国这种特别的零售模式下,各角色间相互间的制衡及利益关系。 这种相互作用关系常常使得某一市场决策需要得到三个角色共同的确认方可执行。 所以处于销售环节的“经销商”常处于“夹心饼干”的位置,向上要得到“品牌商”的支持,向下则又需要得到“商场”的批准,其独立自主性与西方经销商相比虚弱许多。

另外,在西方市场, “经销商”往往比“品牌商”更具备市场话语权。而在中国,“品牌商”几乎占据了主要话语地位。特别是国外品牌商,当时即使在国外属于二三流级别的甚至根本是无名小辈的品牌,但凡国内经销商听说是“国外”品牌,立刻会给予顶礼膜拜。 而当时国内的消费者也更加崇拜贴有“洋”商标的商品。进入21世纪后,随着中国经济地位的快速提升,国外品牌的大量涌入及本土品牌的迅速成长,无论是消费者还是经销商已懂得更加理性地分析品牌及商品,对“洋”品牌的盲目崇拜已大大降低。 但总体而言,我国经销商体系依然不如西方经销商成熟与完善;在整个供应链中所占的话语权,与西方经销商相比,依然相对处于弱势。 特别是面对一些市场影响力较的的国际品牌,国内经销商几乎只有“听从”的权利,这种现象在西方的经销商体系中并不常见。

【Minimal Edge】真丝小青果领袖口开叉荷叶边拼接西装

潮流时尚 • 天下为公 发表了文章 • 1 个评论 • 1313 次浏览 • 2020-12-22 16:45

小程序商城购买: 查看全部

【Minimal Edge】意大利进口羊毛不对称荷叶边直筒九分西裤

跑步运动 • 天下为公 发表了文章 • 0 个评论 • 1383 次浏览 • 2020-12-22 16:38

小程序商城购买: 查看全部